1916–1944

Nach allgemeiner Überlieferung entstand unsere Kleingartenanlage im Jahr 1916, mitten im ersten Weltkrieg. Nach dem, was wir bisher wissen, beruht die Entstehung unserer Anlage – der ersten in Karlshorst – auf einer Schenkung dieses Geländes durch die Eigentümer, die Familie Freiherr von Treskow, an die Schneiderin Minna Palfner als Generalpächterin. Diese wohnte an der Ecke Liepnitzstraße/Traberweg. Sie soll, so wurde überliefert, auf ganz besondere Art mit einem der Herren von Treskow verbunden gewesen sein.

Doch gibt es für die Bildung unserer Anlage auch noch eine andere Zeitangabe. Denn dreißig Jahre später, im Jahre 1949, erklärte der langjährige Vorsitzende Georg Fischer, dass der Verein am 12. Oktober 1919 als „Verein der Kleingärtner Karlshorst Süd“ gegründet worden sei. Wir können annehmen, dass beide Daten ihre Berechtigung haben.

Vermutlich wurden die ersten Beete und Parzellen wohl 1916, als Minna Palfner als Generalpächterin wirkte, angelegt. Und das Datum 1919 wird sich auf den Akt der Konstituierung beziehen, die entsprechend den neuen gesetzlichen Grundlagen im Gefolge der Novemberrevolution von 1918/19 möglich und notwendig wurde. Das Terrain, es umfasste das Gelände südlich der heutigen Traberweges (damals Prinz-Friedrich-Wilhelm-Straße) und der heutigen Abschnitte I und II, war damals ein insgesamt recht sumpfiges bzw. morastiges Feuchtgebiet - viel feuchter und nasser, als es in einigen Teilen auch heute noch manchmal ist. Die sogenannten „Wasserparzellen“ in den Wegen 1 und 4 sind nur noch ein Rudiment des damaligen Feuchtgebietes.

Gelegentlich kam es zu regelrechten Überschwemmungen, die vor allem von der wasserreichen Rohrlake ausgingen, einem Wasserlauf, der aus östlicher Richtung aus der Wuhlheide kommend den heutigen Abschnitt II in Richtung Hoher Wallgraben – Klingenberg – Spree querte und in diese mündete. Zur Zeit der Anfänge unserer Anlage war dieses Gebiet auf den Karten als Busch- oder Heideland verzeichnet, vor allem nass und moorig, bewachsen mit Sträuchern sowie Baumgruppen.

Erst 1919, nach der Novemberrevolution, entstanden günstigere Bedingungen. Grundlage für das Kleingartenwesen bildete die „Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung“ vom 31. Juli 1919 als das Kleingartengesetz. Entsprechend diesen Bestimmungen war es möglich, den Generalpächter auszuschalten und sich als „Verein der Kleingärtner Karlshorst Süd“ mit einer entsprechenden Leitung zu konstituieren. Erster Vorsitzender war – nach seinen eigenen Angaben – Georg Fischer. Mit der Gründung des Provinzialverbandes der Berliner Kleingartenvereine im März 1924 entwickelte sich auch unsere Anlage weiter. Später, das genaue Datum kennen wir nicht, nahm sie den Namen „Laubenkolonie Karlshorst-Süd“ an.

Im Vereinsverzeichnis des Tätigkeitsberichts des Vorstands des Provinzialverbandes Groß-Berlin im Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschlands für das Jahr 1929 ist unser Verein als „Karlshorst-Süd“ verzeichnet. Man muss überhaupt darauf hinweisen, dass sich damals, aber auch in der folgenden Zeit die genaue Bezeichnung der Anlage manchmal änderte bzw. bei Verwendung des Namens nicht immer ganz exakt verfahren wurde.

Die Pächter unserer Anlage mühten sich Gemüse und Obst anzubauen, um auf diese Weise ihre Existenzgrundlage zu verbessern. Das erwies sich besonders während der Inflation 1923 und der verheerenden Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933 als wichtig. Der Aufenthalt und die Betätigung im Garten waren zudem – insbesondere für die Kinder – ein gewisser Ausgleich für die oft sehr ungesunden Wohnverhältnisse. Auch damals gab es Diskussionen und sich wandelnde Vorschriften über das Dauerwohnen, über die Nutzung der Lauben zu Wohnzwecken, über die Größe der Parzellen und der Lauben.

Groß war die Wohnungsnot. 1930 besaßen von den rund 70.000 organisierten Berliner Kleingärtnerfamilien 5 Prozent keine eigene Wohnung bzw. lediglich eine Wohnlaube und 38 % nur eine 1–1,5 Zimmerwohnung. 43 Prozent hatten demnach keine oder eine völlig ungenügende Behausung. „Einschließlich der vielen Kleingärtner, die nicht im Provinzialverband organisiert waren, lebten im Winter 1932/33 – während der Weltwirtschaftskrise und bei hoher Arbeitslosigkeit – etwa 35.000 Familien als Dauerwohner in Lauben, d. h., ca. 27 % der 130.000 Berliner Kleingärtnerfamilien.“ Es musste der Kampf geführt werden für die Erlangung bzw. Anerkennung der Gemeinnützigkeit sowie des Status einer Dauerkolonie sowie für erschwingliche Pachtzinspreise.

Welches Bild die Parzellen unserer Anlage damals abgaben, ist nicht mehr genau nachvollziehbar. Man kann sich heute kaum vorstellen, wie es auf diesem Gelände, das etwa den heutigen Abschnitten I und II sowie einem Teil der jetzigen Parkanlage und der bebauten Fläche an der Lehndorffstraße und am Hohen Wallgraben entsprochen haben dürfte, aussah. Nach einer uns vorliegenden undatierten Niederschrift, deren Autor nicht bekannt ist, sollen in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts etwa 250 Familien sich auf diesem Terrain eingerichtet haben. Daraus können wir ersehen, dass es sich zumeist um recht kleine Parzellen gehandelt haben muss. Damals gab es auch in Gestalt der bereits erwähnten Rohrlake, die in manchen Karten vollständig oder zu einem Teil auch als Hoher Wallgraben bezeichnet wird, eine offene Wasserverbindung zwischen der Wuhlheide und der Spree. Im Winter konnte auf dem Eis Schlittschuh gelaufen, im Sommer gerudert werden.

Auch soll es eine kleine Badestelle gegeben haben, vielleicht im jetzigen Abschnitt I.

In den zwanziger Jahren wird unsere Anlage selten genannt. Offensichtlich gehörte sie zu denen, die schwach organisiert waren und noch um ihre Festigung und ein aktives Vereinsleben rangen. So heißt es in einem Bericht über die Delegiertenversammlung des Bezirksverbandes Lichtenberg am 8. August 1927: „Hellmer von Karlshorst-Süd möchte wissen, welche Schritte er unternehmen kann, um das Organisationsverhältnis in seinem Verein zu verbessern. Hier sind die bestehenden Einzelpachtverträge ein großes Hindernis.“ Wie berichtet wurde, soll seit der Inbetriebnahme des Wasserwerkes Wuhlheide 1914 und der Steigerung seiner Förderleistung in den zwanziger Jahren die Vernässung des Geländes unserer Anlage stark zurückgegangen sein. Vermutlich Ende der zwanziger Jahre begann die Leitung der Anlage das Gelände neu bzw. umzugestalten. Vielfältige Arbeiten wurden in Angriff genommen, um ihr ein einheitliches und geschlossenes Aussehen zu verleihen. Dabei galt es gegen vielerlei Schwierigkeiten anzukämpfen, und offensichtlich ist dieses Ziel nur bedingt erreicht worden.

Die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister erfolgte nach Mitteilung des damaligen Vorsitzenden Georg Fischer im Mai 1930. Damals wünschten viele Pächter, dass die Anlage als Dauer-Kleingartenanlage anerkannt würde. Das wurde jedoch 1931 von den Behörden abgelehnt. Wie es heißt, gelang es in der Folge mit Unterstützung durch den Reichsverband der Kleingärtner, der lokalen Presse und der Gartenarchitekten Scheel und Müller, die Anlage weiter umzugestalten.

Was den Zustand unserer Anlage zu Beginn der dreißiger Jahre angeht, so ist uns ein vom damaligen Vorsitzenden Georg Fischer gezeichneter Plan der „Laubenkolonie Karlshorst – Süd“ vom 3. Februar 1933 erhalten – der einzige Lageplan, der aus den ersten Jahren überliefert ist. In ihm ist auch noch die Struktur bis Juli 1936 vermerkt. Aus diesem einzigartigen Dokument ist ersichtlich, dass die Anlage sich ursprünglich von der Prinz-Friedrich-Wilhelm-Promenade, dem jetzigen Traberweg, aus über das heute mit Wohnhäusern bebaute Gelände entwickelt hat. Von der Promenade führten, soweit ersichtlich, fünf Gartenwege nach Süden in Richtung Wald etwa bis zu den heutigen Wegen 11 und 12 sowie bis zum heutigen Hohen Wallgraben. Zum Teil waren diese Wege, die sich offenbar ziemlich willkürlich herausbildeten, miteinander verbunden.

Das deckt sich mit der Verlautbarung in einer 1933 erschienen Schrift. In ihr heißt es über die künftige Entwicklung, dass man die Ausdehnung der Siedlung in Richtung unserer Anlage im Auge hatte: „So ist geplant, das Gelände südlich der Promenade (gemeint ist der Traberweg), auf dem sich bisher einfache Wohnlauben ausdehnten, zu einer Art Villengelände mit Kleinwohnungsbauten umzugestalten, wobei aber in der Mitte eine recht ausgedehnte Grünfläche für Spielwiesen und Sportplätze, resp. Parkanlagen erhalten bleiben wird. Es ist zu begrüßen, dass dieses Gelände, das zuerst mit Hochhäusern bebaut werden sollte, nunmehr durch die städtischen Behörden als Villen- Baugelände festgelegt worden ist und mithin nur in offener Bauweise mit Villen bebaut werden darf.“

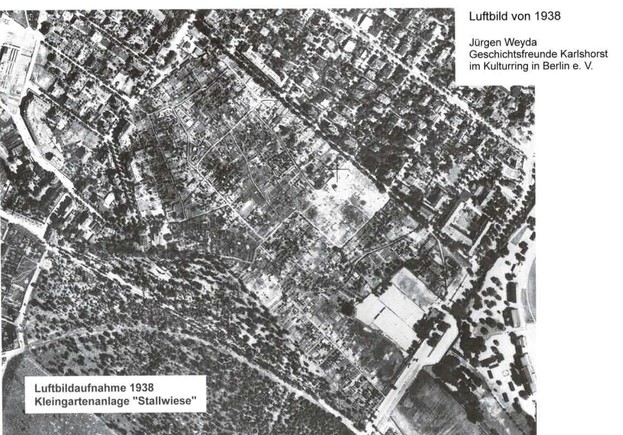

In der Zeit des Hitlerfaschismus wurde auch die Organisation der Kleingärtner gleichgeschaltet. Unser Verein wurde 1934 mit anderen Karlshorster Vereinen des südlichen Ortsteils zur „Kleingärten-Vereinsgruppe Karlshorst-Süd e.V.“ zusammengeschlossen. Der Verein der Kleingärtner wurde im Mai 1935 gelöscht und die Vereinsgruppe ebenfalls in das Vereinsregister eingetragen. Unsere Anlage sollte ein Vorbild, eine faschistische Musteranlage werden. Gemeint waren gleichartige Lauben und übereinstimmende Gestaltung der Gärten. Vom 22. Juni 1939 stammt ein Lageplan für den Abschnitt I, so wie er sich auch heute darstellt. Vom 29. August 1939 sind Musterzeichnungen für zehn Quadratmeter große Typenlauben und vom 6. November Zeichnungen für die Errichtung von fünfundzwanzig Quadratmeter großen Typenlauben Nr. 2 mit Tierhaltung überliefert. Noch vom 9. Februar 1940 – ein knappes halbes Jahr nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf Polen – gibt es einen Musterplan für die einheitliche Gestaltung der Parzellen 36, 38, 40, 42, 46, 58, 52, 54, 56, 60, 62, 74, 68, 70, 72, 76, 78. Das Umfeld sollte einen parkähnlichen Charakter erhalten. An all dem wurde von 1938 bis 1942 gearbeitet. Ab 1938 wurde der Abschnitt I mit Bodenaushub verfüllt. Hier ist zu erwähnen, dass ab 1937 auch die zweite Etappe des Aufbaus der Waldsiedlung begonnen hatte. In den dreißiger Jahren nahm unsere Anlage den Namen „Stallwiese“ oder „Stallwiesen“ an. Ein genaues Datum konnte dafür nicht ermittelt werden. Sicher ist, dass Anfang Januar 1939 unsere Anlage den Namen „Karlshorst-Süd-Dauerkleingartenanlage Stallwiese“ trug und – nach seinen Angaben – Georg Fischer bis November 1942 ihr Vorsitzender war. Der zweite Weltkrieg machte dann auch viele der Vorhaben zur Gestaltung der Anlage und ihres Umfeldes zunichte. Sie wurden eingestellt.

Doch nicht nur das: Rings um unsere Gärten brachte der Krieg erhebliche materielle Zerstörungen und forderte auch Menschenleben, wovon einige Karlshorster Einwohner berichten: Sowohl in der Waldsiedlung als auch im Viertel zwischen Lehndorffstraße/ Traberweg und Wandlitzstraße wurden Häuser zerstört oder beschädigt. Ob auch Bomben auf unserem Gelände niedergingen oder ob es bei Granatsplittern geblieben ist – wir wissen es nicht.

In jenen schweren Jahren litten die Berliner vor allem unter den häufigen Luftangriffen nachts und am Tage, durch das Geheul der Sirenen, das Flakfeuer, die Detonationen der Bomben, den durch Brände erhellten Himmel. Zugleich bemühte man sich, die Versorgung durch den Anbau von Gemüse und Obst aufzubessern. Oft schuf man in den Gärten auch behelfsmäßig Wohnmöglichkeiten für Ausgebombte oder zog in die Lauben, in der Hoffnung, hier vor Bombenangriffen sicherer zu sein als in den innerstädtischen Wohnvierteln. So entstanden auch in unserer Anlage während des Krieges Wohnlauben bzw. wurden bestehende durch Anbauten erweitert. Doch darüber ist kein Material überliefert, und mündliche Erinnerungen gibt es wie auch für die folgende Zeit nur sehr wenige. In einem Schreiben des Vorstands vom 19. Mai 1951 an das Gartenamt Lichtenberg wird erklärt, dass unserer Dauergartenkolonie für die Zeit bis Mitte 1945 durch Kriegseinwirkung sämtliche Unterlagen verlorengegangen waren.

Im April 1945 näherte sich die Front der Hauptstadt. Der Krieg, der hier entworfen worden und noch, als er schon verloren war, von der Naziführung ohne Rücksicht auf die Menschen, auf Städte und Dörfer, fortgesetzt wurde, kehrte auf furchtbare Weise zu seinem Ursprung zurück. In diesen Wochen, da der Herrschaftsbereich der Hitlerfaschisten so enorm geschrumpft war und von Tag zu Tag kleiner wurde, waren die meisten Menschen stärker als zuvor mit Ungewissheit über das Kommende und mit Furcht vor Vergeltung erfüllt. Aber viele hegten auch die Hoffnung, dass es nun mit Verfolgung und Terror, mit der Angst vor Verwundung und Tod bald vorbei sein möge, empfanden diese Zeit als Befreiung und Aufbruch in eine bessere Zukunft. In der Nacht zum 22. April 1945 stießen Vorausabteilungen des 9. Korps der vom späteren Stadtkommandanten Generaloberst E. Bersarin geführten 5. Stoßarmee nach Karlshorst vor. In einem Buch über die Schlacht um Berlin heißt es über Kämpfe in unserer Nähe: „Eine Einheit der SS-Panzergrenadierdivision ‚Nordland’ grub sich in der Nähe der Trabrennbahn ein und brachte hier ihre Granatwerfer in Stellung. Aber es dauerte nicht lange, und sie gerieten auch hier unter heftiges Artilleriefeuer. Pfeifend und heulend schlugen die russischen Granaten in die Stallgebäude und Tribünen ein.“ Sowjetische Panzer drangen über die Pferderennbahn vor, die SS zog sich nach Niederschöneweide zurück. Nach erbitterten Gefechten war Karlshorst am 23. April vollständig eingenommen. Am 5. Mai erklärte die Rote Armee große Teile von Karlshorst nördlich der Bahnlinie zum Sperrgebiet – nur die Treskowallee blieb offen. Die dort lebenden Menschen mussten in kürzester Zeit ihre Wohnungen verlassen. Wenige Kilometer von unseren Gärten entfernt, erfolgte am 8. Mai 1945 im Casinogebäude der ehemaligen deutschen Festungspionierschule in Karlshorst ein historischer Akt: die Unterzeichnung der Urkunde der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte gegenüber dem Oberkommando der Roten Armee und dem Oberkommando der Alliierten Expeditionskräfte.